アンシエンラント創世記 3話

―――――再生―――――

2章.封鎖

橋が崩れ、先に進めなかった通路を引き返す2人。

先程の大広間を抜けた先に、目的の抜け道はある、と言う話だった。

相も変わらず足音を立てずに、低い位置を滑る娘を見て、素朴な疑問を口にするハザ。

「そう言えば、飛べなくなったんじゃないのか?」

「これは、我等の持つ才であって、貴方の言う技ではありません。

幾ら使っても、減ったり無くなったりはしませんよ」

見計らっていたかの如く、リムは返してきた。

今も浮いているという事は、飛べるという事では無いのか。

更に疑問に思ったものの、口を開く前に間髪入れずに続けて、彼女の落ち着き払った、澄んだ声が耳朶に届く。

「それは――。

先程申し上げました通り、これは我等が元より持つ才。

飛ぶ為には、他に何らかの手段が必要でして。

今はハザに引いて貰い、移動を行っているのです」

ハザにも判り易い様にと、噛み砕いて言っているのだろうが――引いているとは言っても、手を繋いでいないし、紐や綱も掛けていない。

当の彼自身が、リムを引いている感覚など、勿論ある筈も無かった。

正直な所、胡散臭い事この上ない話にしか聞こえず、聞いている側としては、困惑するのみである。

「それじゃあ、力が減った分は、どの位でまた使える様になるんだ」

「使った力により多少の差があります。

概ねは人の生を、全て費やした位の時間が、必要となるでしょうか」

得られた回答の内容も、予想より遥か斜め上、と言った方が良いだろうか。

こんがらがった思考を整理する為にも、話題を変えてはみたものの、更に気の遠くなる話をされてしまう。

その言葉を聞いたハザは、彼女と多少の差という感覚そのものに、大きな隔たりがあるのを感じる。

これは、どのような反応を返せば良いのか、と暫し思い悩むが、想像をはるかに超えた突拍子も無い内容に、良い返事などまるで思い浮かぶ筈も無い。

話を聞く限りでは、手から出す炎、誰にも知られずに飛ぶ方法は、2度とお披露目する機会が無さそうだ。

リムの方からは、特に話の続きを語る様な事は無く、今ひとつ理解が進まなかった彼は、まあ、何となく分かった、とお茶を濁し、先を目指す。

それから、足音がひとつ響くだけの、物静かな旅路が続いた。

ハザは後ろから照らし出される、自らの影を追う――。

やや下り坂となっている道を進み、下り階段の途中で、踊り場から通路に出る。

微かに揺れる壊れたランタンから、きいきいと軋む音。

目前の三叉路にて、左手側に顔を動かすと、すぐに下りの階段が視野に入った。

降りて行く訳では無いから、こちらでは無いだろう。

踵を返し、薄暗いランタンの明かりを頼りに、ゆっくりと歩む。

程なくして、再び三差路へと出る。

今度は、正面へ続く細い通路、右側に続くやや広めの通路。

目指すのは大きな広間の石橋なのだから、広い通りを進むべきか――そう考えた彼は、逡巡する事無く広い通り道を選ぶ。

黙々と歩を進めても進めても、色も形も全く代わり映えしない通路が、少々単調でそこが難点と言えば、確かにそうだ。

足音と共に影は壁へとその身を映し、青年の動きを正確に真似をするかの如く足を動かす。

その様子は、悪戯っ子が意中の人物の気を引く為に、動作を行う様を連想させる。

しかしその真似っこは長く続く事は無く、ゆっくりと背後の明かりが旋回し、1度は左側に回った足元の影が、再び前方の床に映し出された。

彼女は今の所ハザの決定に、異論を唱える気は皆無なのだろう。

風が吹く度に僅かに聞こえる衣擦れと、ランタンの軋みが後に続く。

そして少し広めの通路へと、更に曲がって進んだ先、やや遠い所にひとつの輝きが見え、目を凝らす。

闇の中、ぽつんと輝く灯火が浮き上がり、煌々と辺りを照らし出す、視線より、少し高い所に見えている光源。

近づくとそれは、壁に取り付けられていた、この遺構では左程珍しくもない、不定期に着いたり消えたりする、照明具である事が分かり、2人がそこへ通り掛かると突然、灯火が消え失せ、辺りが暗くなる。

入れ替わる様に、更に遠くの方で灯火が、ぽつりと灯るのが見えた。

人知れず明かりが灯ったり、消えたりするのも遺構がまだ生きている、その証左なのだろうか――青年は疑問を感じはしたが、背後に付くリムは何も答えない。

今居るこの遺構が、何時の頃に造られたかは知らないが、古い所為か様々な所が壊れている様にも思える。

しかし、今だに機能している部分があるのも確かだ。

他にもあるかもしれないが、青年の想像出来る範疇に、収まる事柄だけでは無いだろう。

少し前に見た、彼女が指差せば消えてしまう壁も、その知られざる絡繰りの1種であるに違いない。

その様な抜け道はもう無いのか、はたまたあっても通る気が無いのか、ハザの後ろで宙を滑る彼女は、只々静かなままであった。

何か知っているのなら、尋ねれば答えてはくれるだろう。

しかし、話を聴いた所で、それを理解出来るかどうかは、定かでは無いが。

今、特に聴きたい事などがある訳でも無く、遠くで新しく灯った、光源の方へと足を向ける。

曲がった回数、通り道の方角からして、こちらで合っている筈なのだが、さて、何処に繋がっている事やら。

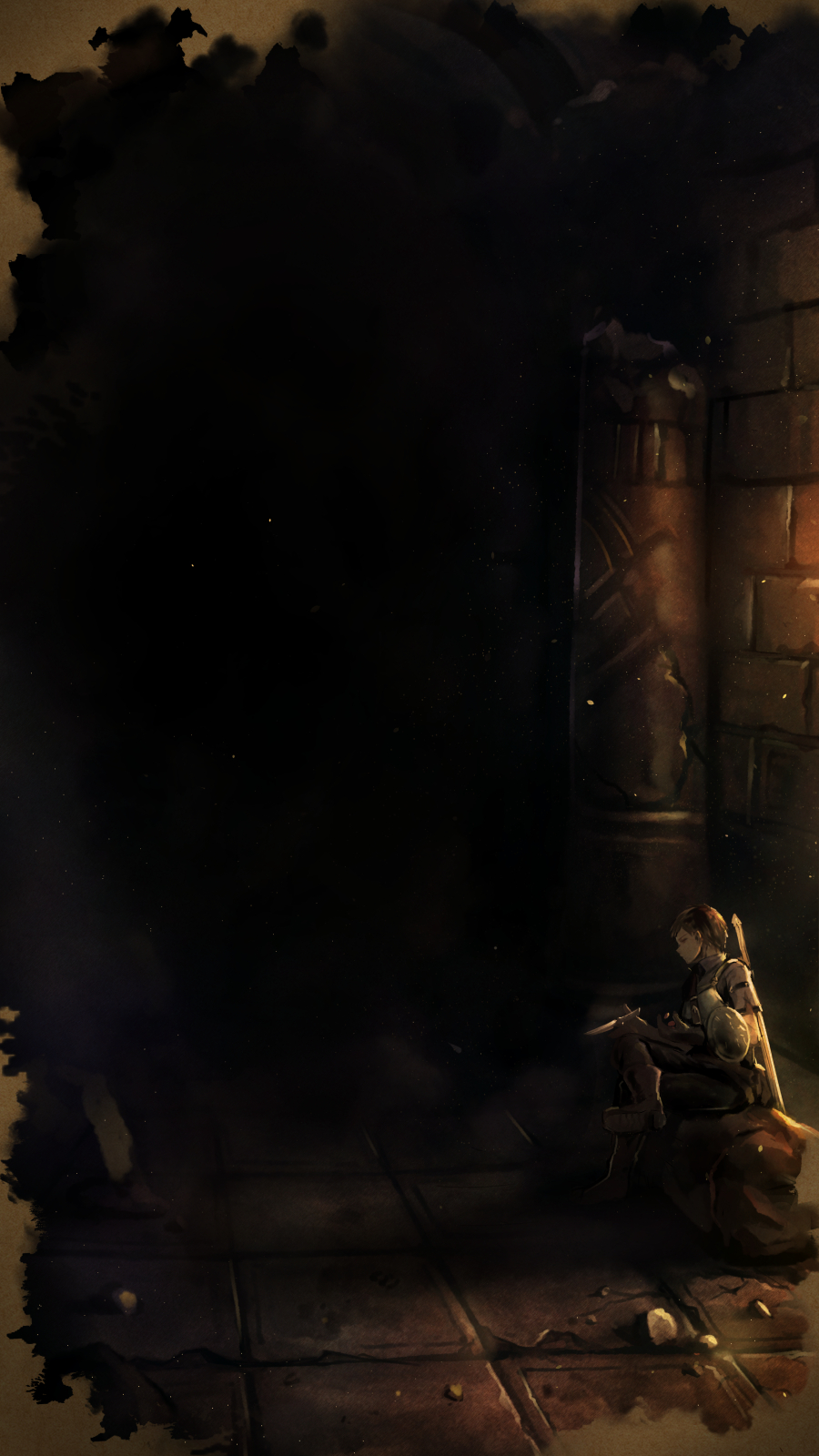

暫く真っ直ぐ歩くと、小部屋の様な広さの場所に出た。

4隅に建てられている、石柱の内ひとつが崩れ、壁際に横倒しとなっている。

ここも、壁に取り付けられた、2つ程の光源が輝いており、想像していたより見通しは良い。

彼等2人は、そこで小休止を挟む。

隅に崩れて転げている、石柱に椅子代わりとして座り、ハザは歩き詰めで頬を伝う汗を拭いた。

リムはと言うと、膝を抱えて座る姿勢であるものの、風に揺られたのか少しづつ、その体が傾いてゆく。

やがて倒れると思ったその時、地より掌ひとつ辺りの高さで、ふわりと浮き直す。

だが、彼女は横倒しになった姿勢のまま、地と並行になっており、長い髪とローブの裾が床にしな垂れている。

押し黙った彼はひと通りの流れを、目を細めてじっと眺めていたが、特に関心を示す様子は見られず。

――少しの間待ってみたが、風で押される以外、ピクリとも動こうとしない娘は、乱れた着衣や姿勢を正す様子など、微塵も感じられない。

そして、2人の間に対話は全く無かった。

目の前の出来事は、まるでどうでも良さげに軽く鼻を鳴らし、様子を一瞥したハザは黙したまま、鞄から柄の上に窪みのある小さなナイフと、掌に乗る程の果物を取り出し、硬い皮に刃を立て、武骨な手からでは想像も出来ぬ器用さで、くり抜く様に剥き、その中身を露わにすると、口に放り込む。

そして、硬いその果実を、ころころと舌先で転がす。

暫くすると、果実は徐々に小さくなり、芳醇な香りと程良い甘さが、口の中一杯に広がった。

やがて、ぽりぽり、がりごりと、と静かな石の通路に、薄く小さくなった果実を、噛み砕いた微かな音が響く。

甘く硬い果実を食べ終え、鞄からもうひとつ取り出すと、皮を剥きながら彼は思う。

嫌でもこの先で、友好的では無い者に出会うかもしれないが、ここまでは、後を追って来る者も居らず、誰とも遭遇する事は無かった。

用心しておくに越した事は無い、だが、迷宮のように入り組んでいる、全ての通路を余程の人数で、片っ端から調べて行かない限りは、誰かに出会う事はほぼ無い等しいだろう。

それ程の人数を動員して、古の地に向かわせたとは到底思えないのだ。

古の地とひと言で括っても、その範囲は広く、自身が入り込んだここですら、幾多ある遺跡の内、たったひとつに過ぎない。

上に向かえば向かう程、徐々に広くなってゆく構造。

既に滅んだと云う、太古の者達は、得体も知れぬ神とやらを、永劫この地に縛る為とは言え、これ程の施設を必要としたのか。

階層の全容を推測するに、それはさながら地下に造られた、巨大な迷宮の様であった。

だが上に登り難くしている訳でも無く、狼藉を働こうと侵入を繰り返す者を、妨害する罠も財宝も、皆無と言って良い程少ない。

見付かるのは精々、欠けた茶碗や割れた壺程度。

それもこんな深い所まで来る無く、地上の建物辺りにわんさと転がっている。

古い物をかき集め、昔に思いを馳せる物好きしか、そんな物は欲しがらないだろう。

盗む者や、商う者が、こぞって探しに来る様な、価値ある金品が残念ながら、何ひとつ無い。

少なくとも、その地を治めた王の墓所の様に、埋葬する目的で、拵えたという訳では無さそうだ。

そこで、剥き終えた果実の皮を投げ捨て、ハザは硬い果実を口に放り込む。

結晶の様な果実が、歯に当たり頬の奥、カラカラと僅かな鈍い音が、微かに周囲に響く。

先程とは違う柔らかな甘さとそして、仄かな香りが口内に広がった。

黙したまま、甘さを味わっていた彼は手持無沙汰なのか、右の手指を伸ばし、直角に曲げた人差し指に、反対の手でナイフの柄の上の窪みを乗せ、手先を軽く振る。

すると、刃先はくるりと回り、一周して元の位置に戻ったそれを、青年は手を再び軽く振り、幾度もくるくると回す。

時折、薄明りに照らされたのか、鈍色がきらりとその身を反した。

では、この遺構は何の為に――?

これらが全て本当に、この女たったひとりを閉じ込める為に、造られたのだとしたら。

それはそれは、実に御大層な事だ。

今まで自身が見て来た通り、何度死んでも何度も蘇るのならば、確かに、地下にでも放り込んでおきたくなる気持ちも、成程頷ける話ではある。

しかし、逃げられない様に、埋めている訳でも無ければ、蓋をしている訳でもあるまい。

あの歌に込められた不思議な力を、何度も利用する為だったのか。

ここには、良く分からない不思議な力が、渦巻いているのは確かだ――この遺構には何と言ったか、呪いが込められていると、彼女は言った。

ならばリムが既に滅びた、と云っていた古の民とやらも、そんなものを拵える辺り、余程暇を持て余していたに違いない。

「そう、ですね――」

もう随分と昔の事に感じる、地上から見た遺構の様子を、青年は思い出す。

石造りの建物が多く立ち並び、太古の秘匿された神殿というよりは、多くの人が集ったであろう、街や住居といった様相だった。

ひとつではない地下への入り口や、あちこちに繋がる構造から鑑みて明らかに、幾多の者が出入りする事を前提として、造られている事は間違いないだろうな。

身分を問わず、頻繁に出入りが行われていた、という事も考えられる。

今の今まで御伽噺にしか、その存在が無いと思っていた、呪いとやらを用い、リムを地下に押し込め、古の民達は必要に応じて、この娘に歌わせ、力を得ていたのかもしれん。

「唄ではありません。

我等の会話を唄と呼ばれるのは、相当な違和感を覚えます」

突然、投げかけられた言葉。

そこで、物思いに耽っていたハザは、リムの方を見た。

自身はひと言も、喋っていないのに突然、何を言い出すのかと思えば……。

何故、彼女の歌の事を考えていたと分かったのだろう。

一体これで何度目になるのか、これは流石に、察しが良過ぎないか?

考えたくは無いが、もしかするとこの女、本当に人の心が読めるのかもしれないぞ――。

そこはかとない違和感、そして不審に思ったハザが、思わずリムを睨むと、彼女は僅かに不思議そうな面持ちを浮かべ、すぐに黙り込んだ。

回し続けていたナイフの柄を握り、音も無く回転を止めた彼は、訝し気な顔付きを崩さず、彼女の方へ視線を向けたまま、鞄からもうひとつ同じ大きさの果物を取り出す。

微かな音を立てて先程と同じ様に、器用に皮を剥がされた果実の中に、今度はまだら模様の異様な色合いが浮き、皮の内側にぴったりと収まるそれは、どくり、どくり、と心臓の如くリズム良く脈打っている。

残念ながら、この果実は蟲食いであった。

年端も行かぬ子供達が、知り合いに対して悪戯する時に使われる、広く知られた蟲。

気付かずにうっかり噛み潰してしまえば、口の中に痺れる様な苦さ、不味さが広がり、その後、吐く息に異様な臭いが10日はこびり付く。

もし、仮に、意中の人へこの蟲で悪戯でもしようものなら、その後関係を取り戻す事は不可能となるだろう。

それ以上の害は無い為、脈打つだけのまだら模様を取り除いても良いが、この大きさまで育った蟲では、食べられる部分は、ほぼ無くなっているに違いない。

軽く溜息を吐くと、青年は果実を何処かへと放り捨て、ナイフを鞄へ無造作に放り込み、椅子代わりにしていた横倒しの柱から立ち上がる。

興が削がれたまま小休止を終え、歩き始めると、更に広い通路へと出た。

終始、横倒しで浮いていたリムも、そこへ来て漸く姿勢を正す。

少し歩くと、今までとは少々毛色の違った通路へと出る。

2人も並べば窮屈さを感じる、今通って来た狭い通路は、この通路に繋がる脇道だったようだ。

今までとは明らかに違う幅――5人程並んだとしても、その広さにを感じる事に問題無さそうな、この地底に造られた迷宮にしては、広めの通路が真っ直ぐに続く。

思い起こす限りでは確か、大広間で争っていた者達は、4人か5人は横並びになって、石の橋を渡っていたと思う。

目指す石の橋は、この先にある事は間違いはなさそうだと判断し、ハザは歩き出す。

暫くの間再び黙々と進むと、漸く、あの時の広場が見える場所へと、2人は差し掛かった。

広めの通路、その先の暗闇に浮かぶ、幾つかの光点。

ここからでも幾つかの篝火が、大広間に灯されているのが見える。

だが、何かがおかしい。

確かに正面の大広間では、あれ程の乱闘があったというのに、倒れている者達が1人も居ないのだ。

歩を進めつつも、ハザは目を細めて訝しむ。

奇襲か――いや、奴等が奇襲を掛ける心積りなら、火を消して待てば済む話。

明かりを灯す理由は――暗がりの中で同士討ちを避けたい、または、囲んで逃げられない様にしたい――、のかもしれない。

奇襲というアドバンテージよりも、数を頼みにした、力押しの戦いを選んだのだろう。

1人ならそれなりに楽しめるだろうが、今は無事に連れ出さねばならない同道者が居り、遊びを嗜んでいる場合では無かった。

ここへ来て、足を止めたハザは振り返り、すぐ後ろのリムへと問いかける。

「先に敵が居ると思う、戦いは避けられんだろうな。

――お前が、大人しく奴等に捕えられたいのなら、話は別だが。

まだ、使える技はあるのか?」

これから数を相手にするのだ、当然だが彼女にも敵は差し向けられるだろう。

以前の様に、暢気に構えられては敵わない。

彼女は返答に悩んだのか、やや間隔を開けてから、澄んだ声で答えた。

「正確には技というものではありません……が、ありますよ。

どのようなものが、お好みでしょうか」

「何でも良い。

守る場合、流石に数は俺独りでは抑えきれん。

お前の方にも客が来るから、幾つか適当に相手してやれ」

簡単な方針をざっくりと説明し、踵を返すハザ。

これで振り下ろされる剣戟を、ぼんやり眺めて刺される事態は避けられると思うが、分かるだろうか。

返答は無かったが、まるで返事をするかの如く、細く美しい指で掴み下げる、壊れたランタンが僅かに軋んだ。

そして、幾つかの脇道を通り過ぎる。

振り向きはしていないが、そこに何者かが隠れ、こちらの様子を窺っていた。

今頃はこっそりと脇道を抜け出し、2人の後を追っている事だろう。

要らぬお供を引き連れ、向こうに辿り着いても構わないが、それでは詰まらない、後ろの奴等を少し揶揄ってやるかと、そのまま200歩程、気付かぬふりをして歩み、それから唐突に駆け出す。

「あっ!?

そこの2人、待てっ!」

しめしめ、全然気づかれていないぞと、完全に油断していたに違いない。

駈け始めると、背後から慌てふためく声、そしてばらばらと駆け出す足音。

矢張り、何者かが後を追って来ていたのだ。

何人居るのか、とハザは聞き耳を立てる――、すぐ後ろからは、2人程の足音が勢い良く響く。

リムの事が気になったが、彼に引かせているとの言葉通り、走り出すと1拍遅れてその速度を上げ、瞬く間に距離を縮めて来る。

どのような事をすれば、そうなるのかはさっぱりだが、これなら全力で駆け抜けたとしても、問題は無いだろう。

青年が遠慮無く走る速度を上げると、たちまちの内に背後からの怒声が遠く、小さくなってゆく。

突如視界が開け、天上も高く広い空間へ、架けられた石橋を渡る。

大声で前方に、何かを知らせようとする者に追われ、長い橋をひと息に駆け抜け広間に出ると、その床には色々な場所に血痕が付着しているのが見えた。

広間から1歩外れれば、そこに足場は無い。

もし落ちれば、何処まで続いているか分からない、暗闇の底まで真っ逆さまだろう。

成程、多人数で動けば、下手をすれば落ちてしまい、無駄な犠牲が増えるのを見越しての配置だ。

斃した者達は邪魔だから蹴落としたのか、道理で死体が見当たらない筈である。

やがて、互いの接近に気が付き、柱の陰に伏せていた者達が次々と現れ、彼等の方へと向かって集い始め――。

誰何を問わず、数に物を言わせての威圧、そして制止と投降の呼び声が聴こえたが、構わず駆け抜けた。

前方には、鎧兜に身を包んだ者達が、リムとハザの2人を先へと進ませまいと、不定に動く、まるで生きた壁で包み込む様に展開を始めている。

剣を交えて決着を付ける事態となるまで、後僅か――互いに引く意志など、持ち合わせていよう筈も無く。

戦いの火蓋が、切って落とされようとしていた。

【虚空に跨る暗闇と静寂、その構造についての考査】